Благая весть Павла Кривцова

Уверен: если бы не разрозненность Русского мира, фотографии Павла Кривцова знали бы в каждом русском доме. Не раз сам наблюдал впечатление, которое производят его снимки на людей – закипают на глазах слезы, кто-то говорит: дух захватывает, начинает звучать музыка в душе... Эти фотокартины, наполненные светом, простором, воздухом, излучают огромную энергию.

Павел Павлович Кривцов – фотограф с мировым именем. Он обладатель премии «Золотой глаз» World Press Foto (самой престижной в жанре фотожурналистики), причем включался позднее и в жюри этого конкурса в Амстердаме, удостоен звания «Мастер международной фотографии». Знаменитая немецкая фирма «Лейка» проводила его персональную выставку.

Коллеги, известные мастера, отдавали и отдают ему должное:

«Кривцова я не могу оценивать в общем ряду своих коллег. Он прорывает представление о хорошем и плохом в фотографии... В рамках своего творчества он настолько естественен, прост и глубок, что невольно хочется сказать: от Бога это» (Лев Шерстенников).

«Если многие, наведя объектив, ничего не видят в человеке, кроме тела, то Павел Кривцов стремится фотографировать его душу» (Валерий Татаренков).

«В творчестве Павел Кривцов стоит особняком. Многие пытаются работать «под Кривцова», но нельзя повторить мысль, которая рядом с филигранной техникой присутствует в каждом его снимке» (Валерий Токаев).

К словам о «филигранной технике» можно добавить, что мастер использует в своей работе пленку, предназначенную для аэрофотосъемки, поэтому на его фотографиях проработана каждая черточка, каждая травинка, неслучайно его произведения сравнивают с классическими гравюрами и картинами.

Писатель Юрий Бондарев отмечал: «На фотовыставках Павла Кривцова сначала чувствуешь себя немного растерянным от обилия работ, от какого-то особого чувства, как если бы в кровяной шарик художника вместилась вся Вселенная в образе России... Своим выдающимся мастерством Павел Кривцов утверждает, что фотография есть высокое художество и вместе – неподдельный документ эпохи».

Можно согласиться с замечательным писателем-фронтовиком, что Кривцову удалось осмыслить и представить в своем творчестве истинный образ России. Фотограф-мыслитель после многолетнего поиска прорвался-таки через завалы лжи к истокам, к тому, что называют нашим национальным кодом. По замыслу и охвату тем альбомы Павла Кривцова вполне можно сравнить с книгой Василия Ивановича Белова «Лад» (очерки о народной эстетике).

Открывает альбом «Русский человек. Век XX» фотография белгородской крестьянки Варвары Петровны, она сидит в платочке в саду у яблони, положив натруженные ладони на колени. Столько смирения и достоинства в ее облике. Совсем простой, казалось бы снимок. А смысл-то ясен – Родина-мать напоминает о себе и зовет...

Стоит вглядеться (см. фотогалерею к этой публикации) в фотографии Кривцова «Хлеб наш насущный», «Земля-кормилица», в триптих «Поёт пахарь о земле» о трактористе Михаиле Акимовиче Щетинине. Это же корневые русские символы!

Одна из первых фотографий альбома «Русский человек. Век XX» – «Родная земля»: ребенок бежит по бескрайнему для него огороду, перепрыгивая через высокие для малыша гряды, а одно из завершающих произведений – старенькая мама автора Наталия Стефановна стоит у сельской дороги под клубящимися на горизонте осенними тучами…

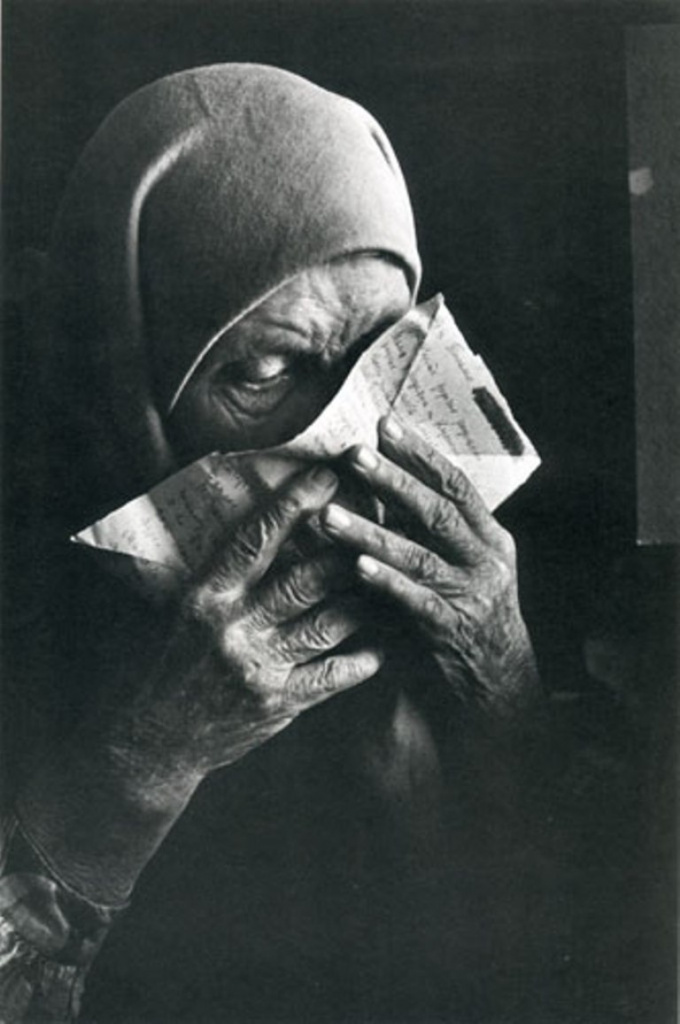

Материнство – это святое для Павла Кривцова. Мало в отечественной фотографии символов такой силы, как «Мать солдата – Анастасия Прокопьевна Сидорова» (1978). Она подносит к лицу листочек письма не вернувшегося с кровавых полей сына, это все, что осталось ей от него в этом мире…

А вот диптих «Мария» (1999 г.): первая часть – женщина ждет ребенка, вторая – она стоит у того же окна с родившимся мальчиком. «Тихие» фотографии-шедевры, окутанные мягким светом и Божественной тайной…

Еще одна важнейшая составляющая творчества Павла Кривцова – он, сын погибшего солдата, побывал с фотоаппаратом на главных ратных полях русской истории, от Куликова до Прохоровского.

За полвека мастер создал галерею фотопортретов ветеранов Великой Отечественной войны, равной которой по глубине и психологизму, считаю, нет.

Вот снимок 1983 года: Василий Яковлевич Стороженко, командир «железной» роты (уничтожила 35 танков, 9 – он лично). Могучего сложения, еще не старый ветеран прилег на цветущее поле. Присмотришься и ахнешь – да это же былинный Микула Селянинович! Или такой снимок: декабрь 1992-го, Мария Кузьминична, медсестра военных лет, вдова трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина, у памятника мужу на его могиле вытирает влагу с бронзового бюста. Слезинки и в ее глазах... А рядом фото 1999 года, на котором у истребителя Су-27 разгоряченные полетом летчики-богатыри из гвардейского полка имени А.И. Покрышкина позируют фотографу с портретом народного героя.

Как выразительно, неожиданно остро сняты Кривцовым мощные русские шахтеры и сталевары! Вот уж кто умел и умеет работать.

С любовью и почтением показывает нам Павел Павлович прочные семьи – и ветеранов («Всю жизнь вместе»), и недавних лет. Особенно любуется он многодетными семьями священников, были бы все такие – наполнилась бы Россия!

И среди молодежи репортер-свидетель эпохи находит своих героев не среди всяческих «рокеров». Будущее он видит в других – «Жить по нашим традициям», «Юный кадет».

Может фотограф и улыбнуться, пошутить по-доброму – «Сельский ужажер», «Любовь пчеловода», «Чаепитие»…

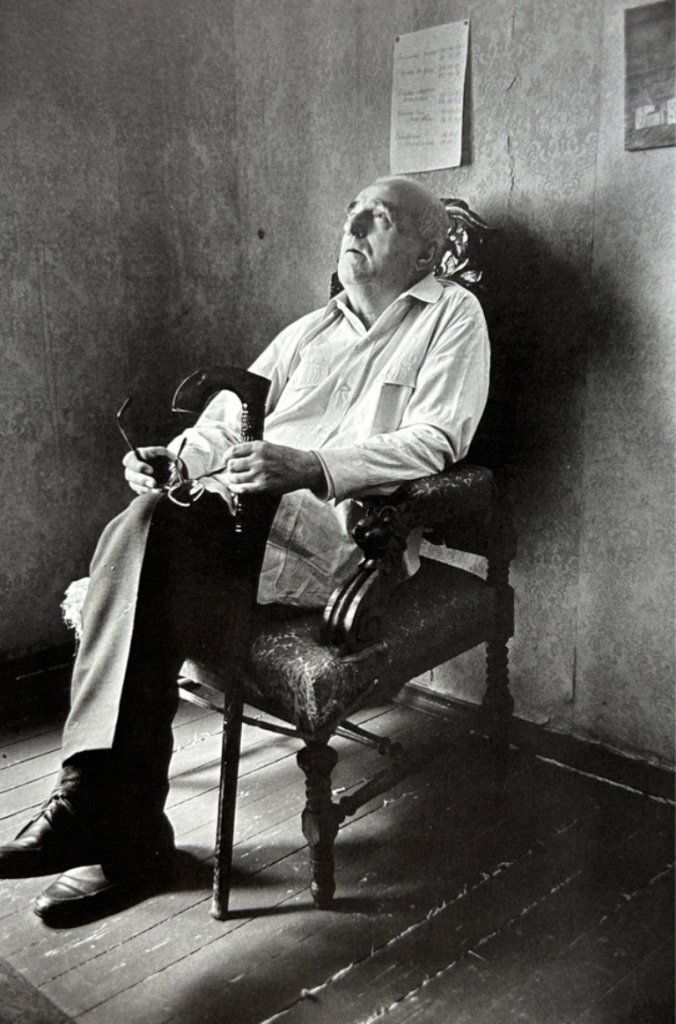

Многие портреты работы Кривцова стали хрестоматийными. Их публикуют в интернете в материалах об этих писателях, художниках, ученых, нередко даже не указывая авторства снимков. Как будто они стали народными… Один известный фотохудожник как-то предложил великому философу А.Ф. Лосеву сфотографировать его. «А зачем? – ответил Алексей Федорович. – Меня Павел Кривцов уже снял».

Многие портреты работы Кривцова стали хрестоматийными. Их публикуют в интернете в материалах об этих писателях, художниках, ученых, нередко даже не указывая авторства снимков. Как будто они стали народными… Один известный фотохудожник как-то предложил великому философу А.Ф. Лосеву сфотографировать его. «А зачем? – ответил Алексей Федорович. – Меня Павел Кривцов уже снял».

Чтобы оценить сделанное фотографом, приведу такое мнение о российском обществе 1990-х историка, ведущего сотрудника Отдела рукописей РГБ Виктора Ивановича Лосева: «Да, значительная часть народа (может быть, и большая) деградировала, ее национальное самосознание находится не на нуле, а еще ниже… Но в то же время нельзя не видеть, что определенная часть народа (меньшая, конечно) ведет если не святую жизнь, то, во всяком случае, в делах «тьмы» никакого участия не принимает. Бывая на службах в храмах, вижу, как растут приходы численно, а самое главное – увеличивается число молодежи, вставшей на путь православной веры. Какие светлые лица у священников и их помощников, у многих прихожан... Многие бывшие (и не бывшие) коммунисты пришли в Церковь. И это не ради каких-то сиюминутных соображений, а навсегда. Ибо русский человек без веры жить не может.

А сколько еще в народе подвижников, которые на своих служебных, рабочих местах, несмотря на страшное глумление, давление и издевательства, продолжают отстаивать государственные интересы России, не дают окончательно рухнуть государству, армии, культуре.

Не знаю, сколько в России осталось таких людей, но уверен, что не один миллион и не десять миллионов. И это ядро, при всеобщем распаде, становится все крепче и крепче».

Именно это народное ядро (в их числе был и сам В.И. Лосев) и показывает нам Павел Кривцов. Становится очевидно – кто, вопреки натиску зла, держит рубежи России.

Пришло к мастеру фотографии и главное понимание: Православие – это и есть русская идея, которую так долго кто-то все еще ищет. С начала 1990-х он уходит в тему, за которую «Золотой глаз» в Амстердаме точно не дадут. Да и Государственную премию, к сожалению, тоже…

Из популярных изданий (в 1980-х он работал в «Советской России» и «Огоньке») Кривцов переходит в журнал «Слово» (главный редактор писатель Арсений Ларионов), который в «лихие» годы вместе с «Нашим современником», «Москвой» и «Русским домом» оставался оплотом русскости в СМИ.

Еще в 1987 году Павел Павлович снимает в архангельском селе Койнас знаковое фото, которое называет «Новый ковчег»: строитель завершает работу над новой огромной лодкой, которая своими размерами и белизной наводит на размышления о библейском сюжете… А уже в следующем, 1988 году Кривцов запечатлел девочку с лучистыми глазами и значком «1000-летие Крещения Руси», в которой можно увидеть символ немыслимых, казалось прежде, перемен.

Русские люди идут в храм, несут свечи, воздвигают кресты. Фотограф снимает удивительные серии о духовном возрождении, которое назвали вторым крещением Руси: «Валаамская молитва», «Соловки – Голгофа России», «Пасха летом. Перенесение вновь обретенных мощей Серафима Саровского летом 1991 года» (многотысячные крестные ходы заполнили проспекты и улицы). Один за другим следуют репортажи из Веркольской Свято-Артемиевой обители в архангельской тайге, о Коренной Рождество-Богородичной пустыни на Курской земле, «Обитель апостола любви. Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Рязанская епархия» и многие другие, вошедшие в альбом «Святая Русь».

Русские люди идут в храм, несут свечи, воздвигают кресты. Фотограф снимает удивительные серии о духовном возрождении, которое назвали вторым крещением Руси: «Валаамская молитва», «Соловки – Голгофа России», «Пасха летом. Перенесение вновь обретенных мощей Серафима Саровского летом 1991 года» (многотысячные крестные ходы заполнили проспекты и улицы). Один за другим следуют репортажи из Веркольской Свято-Артемиевой обители в архангельской тайге, о Коренной Рождество-Богородичной пустыни на Курской земле, «Обитель апостола любви. Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Рязанская епархия» и многие другие, вошедшие в альбом «Святая Русь».

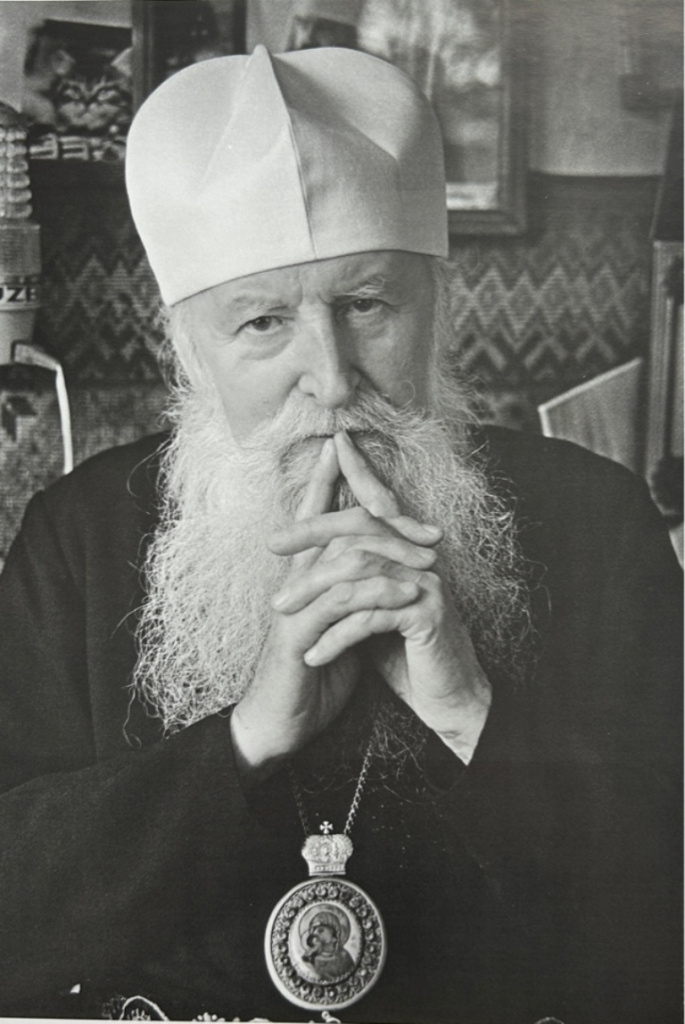

Явилось вдруг перед изумленным миром целое духовное воинство во главе с Патриархом Алексием II, величественные и вместе с тем неофициозно-пронзительные портреты которого также снял Кривцов.

Можно ощутить богатырскую перекличку картин из цикла «Русь уходящая» Павла Дмитриевича Корина с альбомами Павла Павловича Кривцова, который представил нам Русь вернувшуюся.

По-крестьянски основательный, большеголовый, коренастый, напористый, и вместе с тем обостренно чуткий ко всему (художник, как он считает, должен быть «без кожи») Павел Кривцов смог духовно осмыслить XX век, трагический и высокий путь нашего народа. Ведь Святая Русь – это не только священники и прихожане храмов, это и наши фронтовики, и пахари, и писатели, и все братья и сестры… Выстраданность и глубина мировоззрения позволяют фотографу «наитием Святаго Духа» разглядеть среди повседневной суеты вечные символы.

Поэтому и не кажутся преувеличением слова митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна на открытии выставки Павла Кривцова 8 апреля (Собор Архангела Гавриила) 2002 года в Белгороде, на родине фотографа: «И я сегодня не ошибусь, если назову эту выставку – Благая весть о России. Потому что о России многое говорят, часто искажая ее светлый Лик и лики людей, которые живут на нашем святом Белогорье и на всей Святой Руси... Свет, который исходит от работ Павла Павловича, можно сравнить с Небесным светом Благовещения. Дай Бог, чтобы Вы всегда имели покровителем Архангела Гавриила, который принес Благую весть. Несите Благую весть о России каждому сердцу, всем народам до края земли!».

Сегодня Павел Павлович Кривцов – гость «Столетия».

Секрет репортера

– Павел, в 1990-е мне выпала большая удача десять лет работать вместе с тобой в журнале «Слово», готовить номера с твоими фотографиями, наблюдать за твоими действиями с камерой в руках. Однако, на мой взгляд, есть тема, практически не раскрытая в статьях о твоем творчестве, в интервью. Хотя она одна из важнейших. У Ф.М. Достоевского, внимательно следившего за развитием фотографии, есть такие строки: «В редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль. Фотограф изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица». Как же угадать эту мысль фоторепортеру, которому, как правило, на съемку отведено совсем немного времени?

– Иногда у меня образ уже внутри был готов. Потому что до съемки я начинаю размышлять о человеке, представлять его в своем воображении. Могу проснуться ночью, об этом думать. И у меня рождается внутри какое-то желание его снять. Я приезжаю к герою, работаю, но если у меня не получается то, что я хотел, начинаю искать другие варианты.

Как настроить, расположить к себе человека? У меня всегда манера такая была: я приезжал к нему и начинал рассказывать о себе, всю свою жизнь, что меня волнует, где я родился, зачем мне нужно сделать это фото. Человек выслушивал и, как правило, принимал меня, начинал мне доверять.

Ещё один важнейший принцип: когда я работаю с людьми, с любыми, известными или нет, я отказываюсь от своего «я», хочу «раствориться» в человеке, как бы стать им самим…

– Некоторые фотографы подчеркивают: у меня свое видение, я диктую свою волю.

– А я нет.

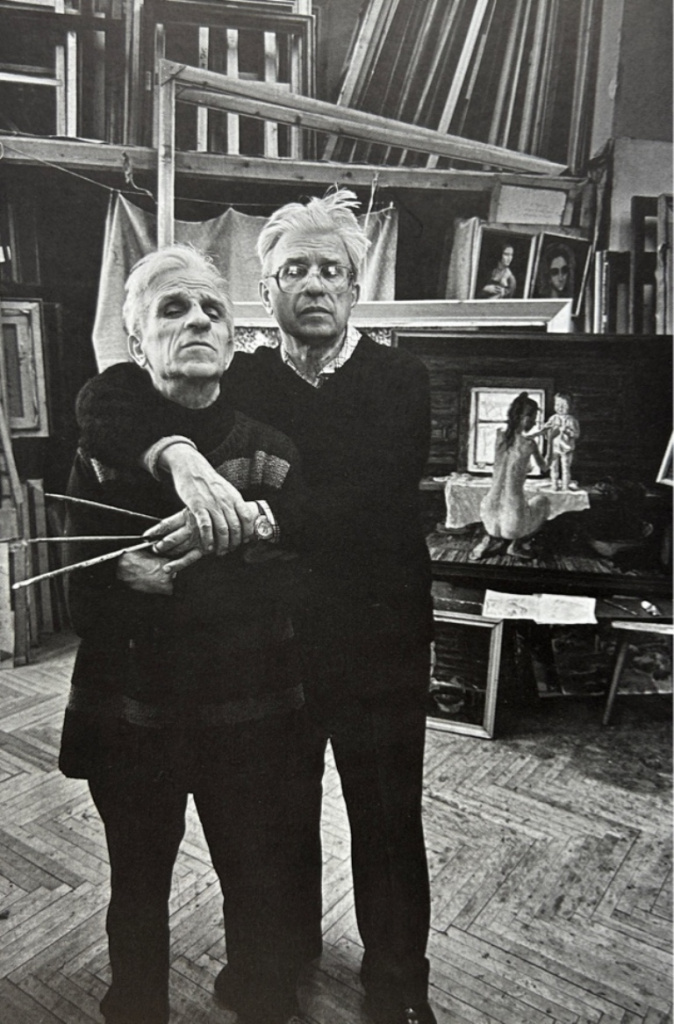

– Конечно, любому человеку хочется оставить свой фотопортрет хотя бы для прямых потомков. Но все же – вот у тебя есть, например, фотография с мощным эмоциональным зарядом: братья Ткачевы, выдающиеся наши художники. Они у тебя запечатлены в святом творческом воодушевленни, обнялись по-братски. Как ты смог подвести этих немолодых уже, незаурядных волевых людей, мастеров своего дела, к такому состоянию?! Так раскрыть? Ты с ними и не дружил близко.

– Конечно, любому человеку хочется оставить свой фотопортрет хотя бы для прямых потомков. Но все же – вот у тебя есть, например, фотография с мощным эмоциональным зарядом: братья Ткачевы, выдающиеся наши художники. Они у тебя запечатлены в святом творческом воодушевленни, обнялись по-братски. Как ты смог подвести этих немолодых уже, незаурядных волевых людей, мастеров своего дела, к такому состоянию?! Так раскрыть? Ты с ними и не дружил близко.

– Сам не знаю, как. Думаю, что своим состоянием я заводил людей, срывал с них внешнее, будничное. У меня ведь задача ставилась показать, чем человек дышит, как бы попытаться его увидеть таким, каким он сам себя, может быть, не представляет! Если во мне был внутренний настрой, то я все делал для того, чтобы это, как говорится, раскрутить.

– Иногда, когда мы вместе отправлялись на такое задание, ты использовал корреспондента, который вступал с героем в разговор, тоже стараясь его расшевелить. В это время ты ходил вокруг, присматривался.

– Да, я смотрел, когда человек на меня еще не обращал внимания, там целая палитра была. тут я приспосабливался.

Помню, поехали с журналисткой взять интервью, снять ученого-генетика. Идет беседа, я уже несколько пленок снял. Но не идет съемка и все! Он закрыт наглухо. Корреспондент довольно долго расспрашивает его, а у меня не получается ничего. Мы уже собрались уходить, я аппаратуру сложил, но на выходе вдруг задаю вопрос: «А вы можете доказать на уровне генетики, что существует Бог?» он как будто вздрогнул. И говорит: «Ну, возвращайтесь, я вам сейчас докажу!». И стал говорить, оживился, с него спало все это защитное. Стало интересно. Я снова достал камеру…

– Помню, как ты снимал в 1998 году летчика-истребителя, Героя Советского Союза Федора Федоровича Архипенко, у него в рабочем кабинете. Я давно был с ним хорошо знаком, вел разговор. Но чувствую, в этой тесноватой комнате ты томишься, он сидит за столом – для тебя это неинтересно. И тут ты замечаешь у него на столе небольшую модель боевого самолета «белл-аэрокобра». «Ваш это?» – спрашиваешь. Ветеран встрепенулся: «Это моя «беллочка»!» Тут ты предложил ему выйти во дворик, и Архипенко так заговорил о своих боях, так «загорелся»… И снимок получился незабываемый, он вошел потом и в альбом твоего избранного.

– Фотография – это тайна. Помнишь, мы с тобой материал делали о военном враче-психологе по экстремальным условиям, специалисте по авиационно-космической медицине?

– Генерал-майор Пономаренко Владимир Александрович.

– Я запомнил на всю свою жизнь его рассказ: когда летчик в полете попадает в экстремальную ситуацию, он погружается в какое-то пространство времени, которое не может осмыслить, но он точно действует, принимает единственно верное решение. Как будто время растянулось. Причем сам летчик не может рационально объяснить – почему он так поступил.

– Да, Пономаренко рассказывал, что перед лицом пилота закрепляли кинокамеру, которая фиксировала все нюансы на его лице… Ты сравниваешь работу фотографа с этим состоянием?

– Да, в какой-то, конечно, степени. Ведь что такое творческая работа? Когда я входил в состояние работы, чтобы получить результат, я себя психологически доводил до высшего предела. Просто себя взвинчивал! И в этом состоянии начинал видеть все по-другому. И приходило решение! Одно дело снимать хладнокровно, рационально. А я свою эмоцию аккумулировал и доводил себя до какой-то высшей планки. Потом, правда, был как выжатый лимон.

– Получается, ты сжигал себя?

– Да. И это состояние необходимо в творчестве. Ну что такое вдохновение? Это когда пот на спине! Если не прилагать усилий, будешь и сам равнодушный, и твой герой.

– А были ли у тебя случаи, что ты не мог установить контакт с человеком?

– Были. Человек не пускал меня в свой мир, не хотел. Это, считаю, тоже нормально. Как-то в Белгороде в молодежной газете поехал в командировку в дальний район, пришел в райком комсомола, мол, нужна молодая доярка. Да есть у нас, только надо ехать километров 50, говорят. Приезжаем на ферму, молодая деваха, доярка, мне надо снять портрет, а она говорит: «А я не буду». Почему?! Инструктор со мной ехал, ему тоже неудобно. «Не буду, не хочу». И что мы с ним только не делали, но все бесполезно.

А я и на колени мог встать. Были ситуации, когда я на колени становится.

– Перед кем?

– Перед героями.

– Они тоже не хотели фотографироваться?

– Да. Но надо же добиться своего! А каким путем – подсказывала сама ситуация. Когда «Советская Россия» послала меня первый раз в командировку, пробно, я выбрал Иркутск. Мне хотелось попасть в Лимнологический институт Академии наук, Байкал поснимать, Братск. Сразу с самолета я приехал в институт. Конец дня. Директор на каком-то международном симпозиуме, сотрудники уже все разошлись. В приемной мне сказали, что остался только заместитель директора по научной части. Довольно молодой, может, мой ровесник. Я стучусь, захожу к нему. Рассказываю, вот я такой-то из Москвы, из «Советской России», в командировке, хотел бы снять репортаж об институте. Он хмуро отвечает: «Рассуди сам, все в отпуске, суда научные на ремонте, я ничем тебе помочь не могу». У меня все в душе оборвалось. Я что-то пытался вякать, тем более дальняя командировка, одно дело я в Белгородской своей области, с молодежью, а тут уже уровень другой. Но не получается… Я так нехотя встаю, повесил свой кофр на плечо, говорю: «Ну ладно, я тогда пошел». Иду к двери, открываю ее, к нему разворачиваюсь и вдруг произношу (не знаю, откуда это во мне взялось) такую фразу: «Вот если бы вы были в моем положении, я бы вам помог». Он: «Стоп, не уходите».

– И помог?

– Он вдруг говорит: «Ладно, подожди. Что-нибудь придумаем. Сейчас конец рабочего дня, остановились где-нибудь?» – «Нет, прямо с самолета». – «У меня остановишься». А дома институтские рядом на холме, само здание института на берегу Байкала. Я подождал его, мы пошли к нему домой. Там он говорит: «С женой поссорился, она уехала от меня. Сейчас картошки нажарим». Нажарил большую сковородку, выпили за знакомство, по душам поговорили. Утром пошли в институт. Он говорит мне: «Подожди». Я смотрю, как-то все зашевелилось. И судно подошло научное, катер, и сотрудники. Я снял репортаж. И он меня еще катал на этом катере по Байкалу, а я его снимал…

Великий Свиридов

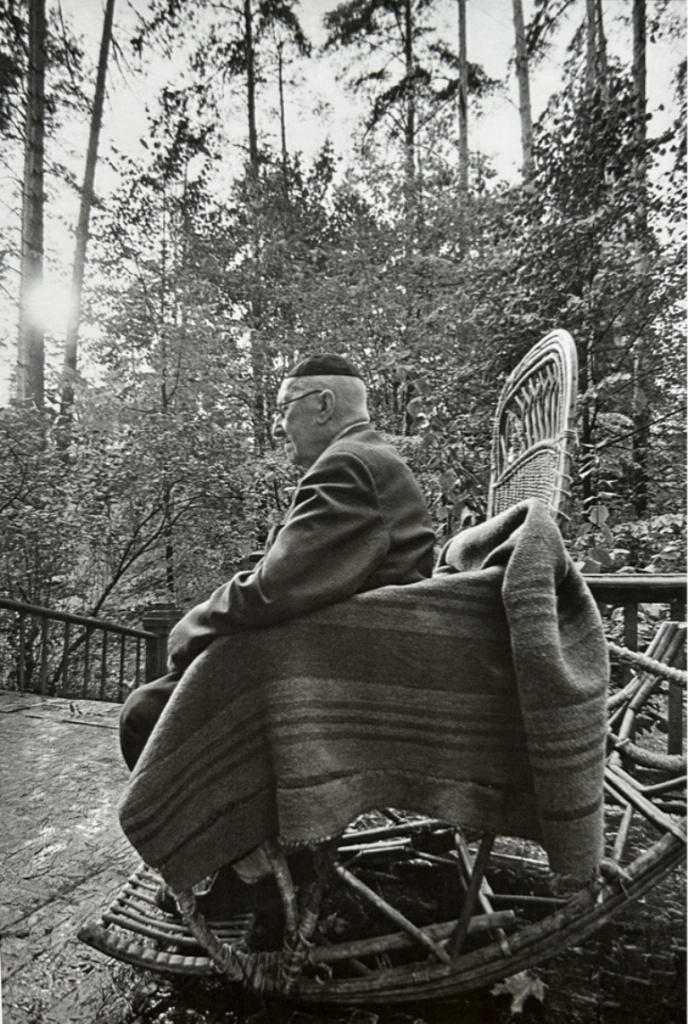

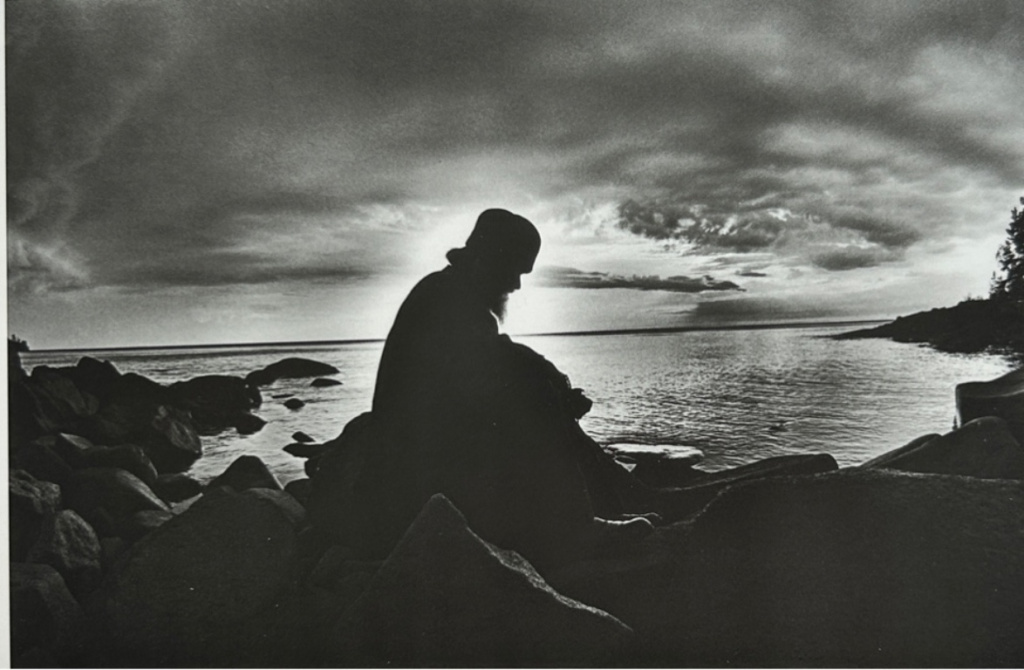

– В связи с тем, что ты рассказал, понятно, что фотографу надо уметь устанавливать контакт с человеком. Вот я читал заметки твоего коллеги, он пишет, что снимал по заданию редакции композитора Георгия Васильевича Свиридова, но тот сидел с апатичным видом и только, когда репортер что-то пошевелил на его письменном столе, резким тоном сделал ему замечание. А у тебя великий композитор представлен и в момент работы у рояля, и на прогулке в лесу, и в раздумьях. Как тебе удалось «растопить» Свиридова?

– В связи с тем, что ты рассказал, понятно, что фотографу надо уметь устанавливать контакт с человеком. Вот я читал заметки твоего коллеги, он пишет, что снимал по заданию редакции композитора Георгия Васильевича Свиридова, но тот сидел с апатичным видом и только, когда репортер что-то пошевелил на его письменном столе, резким тоном сделал ему замечание. А у тебя великий композитор представлен и в момент работы у рояля, и на прогулке в лесу, и в раздумьях. Как тебе удалось «растопить» Свиридова?

– Меня к нему направила редакция «Советской России», у него был юбилей. Я снял его, а потом он как-то позвонил мне, пригласил к себе.

– Он пригласил после того, как увидел твои снимки?

– Наверно. Многие вещи я не могу объяснить. Почему? Потому что это слишком сокровенное...

– В воспоминаниях о Свиридове его ближайший друг, знаменитый певец Александр Ведерников писал: как-то Свиридов ему сказал, что Пушкин стихотворение «Пророк» – «И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился… Восстань, пророк, и виждь и внемли» – написал, потому что с поэтом это было наяву. «А откуда ты знаешь?» – спросил Ведерников. «А со мной тоже такие вещи происходили», – ответил композитор.

– Мне запомнился такой разговор с Георгием Васильевичем. Однажды я приехал к нему на дачу, там меня чаем напоили. Дача такая неуютная, неухоженная, он ее снимал на лето, чтобы просто дышать воздухом. Инструмент там музыкальный стоял, и все. Он говорит: «Пойдем, погуляем». А вокруг березы, роща, тропинка. Гуляю, разговариваю и тут же снимаю.

– Это та, я бы сказал, мистическая фотография, где гений музыки бродит среди деревьев, в легком тумане.

– Да, это было тогда. Он шел впереди, я за ним. Вдруг он резко останавливается, я почти натыкаюсь на него, он разворачивается ко мне и спрашивает: «Слушай, а ты что больше всего любишь в жизни? Можешь ты ответить?». Я растерялся, естественно. Ответил ему дежурно: «Георгий Васильевич, я люблю фотографировать простых людей». «Да?». Опять отвернулся и пошел. Прошел он метров 15-20 и опять так же резко останавливается, опять я натыкаюсь на его спину, он разворачивается и так как бы негромко говорит: «А ты знаешь, что самый простой человек это Иисус Христос?». Вот тут я получаю прямо-таки удар! Мне потом потребовалось несколько лет, чтобы это осознать. Действительно Иисус Христос самый простой. А вот «простые люди», они-то как раз не совсем простые... А Иисус Христос – простой, потому что он без греха, без лукавства, без хитрости.

– Это твои уже мысли?

– Конечно, это я потом думал. А у Свиридова есть песнопения, на концерте я слышал потом: «На земле явился самый простой человек Господь Бог».

- А что еще он интересного говорил в вашем общении?

– Он много говорил о литературе, о писателях. Как-то сказал, что получил письмо со стихами от нашего белгородского поэта Станислава Минакова. «Ой, какой талантливый парень. Есть же у нас такие!».

Говорил, что мы, в принципе, под колпаком находимся.

– В каком смысле?

– В прямом.

– Тот же Ведерников вспоминал: Свиридов был уверен, что его квартира прослушивается. И об этом Ведерникова предупреждали сами сотрудники КГБ в приватном разговоре… Свиридов трезво оценивал ситуацию: «Вот придет другой режим – и будут другие проблемы. И будет другое отношение к человеку. И неизвестно, какое отношение будет лучше».

– Не скажу, что были такие ситуации, когда сидели мы, так откровенничали. Я-то человек в этом плане не очень опытный.

Но Георгий Васильевич меня и в больницу к себе приглашал. Перед смертью позвонил, поздравил с Новым годом... А через несколько дней, 6 января (1998 года. – Ред.) умер.

Рождественка

– Твоя малая родина – село Рождественка в Белгородской области, где ты и появился на свет 23 октября 1943 года. Летом того года здесь находился эпицентр Курской битвы – Огненной дуги, всего в двадцати с небольшим километрах от Рождественки грохотало легендарное танковое сражение под Прохоровкой…

– Я не раз рассказывал, что и появился-то на свет чудом. Мама моя беременная пряталась от обстрела с еще несколькими женщинами в погребе. Вдруг крышка распахнулась, а там немецкий солдат с гранатой в руке. Что-то его остановило, и мы остались живы…

В детстве мы, деревенские ребята, часто играли в «войнушку», рыли землянки. Земля вокруг была напичкана железом. В оврагах – брошенное оружие, техника, мины и прочее. Мы научились развинчивать снаряды, добывая порох для своих самопалов. И сейчас хорошо помню этот процесс. Немало было в округе случаев, когда мальчишки погибали или становились калеками после взрывов в ходе таких операций. И однажды мама попросила меня больше не заниматься этим. Дал ей обещание и сдержал его.

– У твоего друга-односельчанина Станислава Косенкова, ставшего известным художником-графиком, заслуженным художником РСФСР, есть трагического звучания гравюра «Безотцовщина». На фоне холмов Белогорья стоят, как свечки, на пеньках одетые кто во что дети погибших воинов. У Косенкова отец пропал без вести в 1941-м, твой отец тоже не вернулся.

– Я нашел извещение с фронта моей бабушке: «Ваш сын, младший сержант, командир отделения Кривцов Павел Яковлевич… в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 16 августа 1943 года. Похоронен на юго-западной окраине, село Шаблиное Сумской области…».

– Что тебе известно о твоих корнях?

– О своей родословной я ничего не знаю по своей советской темноте. Бабушку не расспрашивал, о чем сейчас сожалею.

– Места ваши были густонаселенные?

– Да, конечно. После войны прямо под нашим селом нашли огромные залежи кварцитов слоем, если не ошибаюсь, в 500 метров толщиной. Кварциты – горная порода особой прочности, используется в строительстве, в том числе и уникальных сооружений. Вот на какой земле довелось родиться!

Палатки стояли геологов, рабочие бурили. Один из геологов увлекался фотографией, он и открыл мне это дело моей жизни.

– Там ведь живописные места? Это же сердцевина России.

– Я очень влюблен в эту землю, никогда не чувствовал себя от нее оторванным. Здесь моя малая родина, с которой я остаюсь связан духовно.

Это окраина Среднерусской возвышенности, холмисто все. Лесостепь. Я восхищаюсь, как там все просто. Тут бугор, там бугор, овраги, но для меня с детства завораживающая лаконичная красота. Здесь я всегда чувствовал тайну. Может, от этого я люблю лаконичность, строгость в своей работе.

Храм Рождества Богородицы в нашем селе взорвали немцы, им понадобился камень для строительства переправы через нашу речушку. Между руинами церкви и кладбищем я установил лет десять назад поклонный крест. Заказал в Белгороде знакомому художнику по металлу.

Крест стоит, и виноградная ветвь его обвивает.

– А сколько он высотой?

– Метра три.

Установкой креста я занимался с другом детства, капитаном-спасателем Давыдовым Леонидом Александровичем, он на меня в свое время много положительного влияния оказывал своим волевым характером, тем более был постарше меня. Вот он закончил ходить по морям и вернулся, я к нему ездил, пока он был жив, с друзьями в гости.

– А Косенков жил с тобой рядом?

– Неподалеку. У него мать учительницей начальных классов была.

– А твоя мама чем занималась?

– Колхозница, имела четыре класса образование. Ходила по нарядам, потом дояркой, работали, как лошади. Русских женщин в те послевоенные времена не жалели...

– Вы с Косенковым дружили?

– Очень дружили. Леник уехал, он закончил мореходную школу, стал капитаном. А со Славой мы постоянно общались.

– Удивительно, из маленького села вышли два столь заметных деятеля русской культуры. Есть ли еще народ столь богатый талантами? Косенков ведь выдающийся график, его называют одним из лучших иллюстраторов произведений Ф.М. Достоевского. Он – автор серий «Детство», «Прохоровское поле», «Овраги», «Чернобыль России – деревня» и других. Работы Косенкова хранятся в Третьяковской галерее, Пушкинском музее, во многих других собраниях.

– Изданы альбомы, советую посмотреть. В Белгороде открыт Музей-мастерская Станислава Косенкова, улица названа его именем.

– Одна из ведущих твоих тем: вдовы. Вот старушка идет по пыльной степной дороге вся в черном, траурном в солнечный день… В руках у нее фотография в рамке. Снимок этот 1970 года, сейчас видится он прообразом «Бессмертного полка»... Вдов действительно было так много в селах?

– Я же документалист. Снимал вдов в селе Богословка под Губкиным. На памятнике указано, что 350 мужиков ушло на фронт, а возвратилась сотня...

Благодаря тем женщинам после войны шло восстановление, многие из них так и не вышли замуж. Эта тема для меня близкая и важная. А если я встречал такую тему, то включал себя по полной. Именно ветеранам Великой Отечественной войны я посвятил свой альбом «Русский человек. Век XX».

От «Джоконды» к «Троице»

– Как я пошел по своему пути? Стал заниматься фотографией в доме пионеров, потом в армию меня призвали, в танкисты (где еще служить рожденному у Прохоровского поля? – А.Т.), здесь я тоже снимал. А когда вернулся, стал работать в молодежной газете «Ленинская смена». Учился заочно на факультете журналистики в Воронежском университете, очень много там, кстати, почерпнул. А тут еще в Белгороде образовался круг молодых художников, в который я вошел.

– Благодаря дружбе со Станиславом Косенковым?

– В том числе. Они в большинстве закончили художественные училища, готовились к поступлению в Белгородское отделение Союза художников, которое только создавалось. Человек 15 приехало. Были среди них по манере свой Рафаэль, свои Модильяни и Ван Гог. И все они были погружены в трудный поиск себя, своего почерка. Для начинающего художника очень важно открыть в себе личность, что-то неповторимое, присущее только тебе. Сколько ребят погибло в этих поисках! Даже имея талант, не каждый мог справиться с этой ношей. Ведь как бывает – сначала что-то удается, но затем требуется огромная внутренняя работа, к которой не каждый готов.

Я погрузился в эту атмосферу, мы часто собирались в мастерских, сидели за городом у костра, стремились остро ощутить и постичь мир. Когда я получил квартиру, дверь моя была открыта для таких встреч, общения. Я понял тогда, что если освою фотографию, то смогу выражать себя. И я очень много, увлеченно занимался поисками средств и методов.

Что важно, нам внушалось тогда, что духовность – это нестандартность, оригинальность, некая загадочность даже, всё, что угодно, только не вера в Бога. Дескать, чем непонятнее, противоречивее человек, тем он интереснее. А я убедился впоследствии, что если в человеке нет глубинного духовного содержания, то он нередко пытается скрыть это за внешней экстравагантностью. Мой немалый уже житейский опыт убеждает меня, что часто по-настоящему умные, серьезные люди неброски внешне.

В нашем кругу ходила разная малодоступная в те времена литература, альбомы. Я изучал монографии о художниках эпохи Возрождения и других. Читал и Ницше, и Кафку.

– Как, нравилось?

– Неожиданно было, конечно. Интересно. Но читал я и Лескова, и Достоевского. Постепенно узнавал и современных русских писателей. Белов и Распутин – равные фигуры, титаны, но по форме разные. Евгения Ивановича Носова из Курска тоже ставлю очень высоко.

– Слышал, что в конце 1960-х у тебя были даже какие-то проблемы с властью, с КГБ из-за некоторых снимков.

– В то время я стал печататься в чехословацком журнале советской фотографии на русском языке. У нас это издание было авторитетно, потому что в нем позволялись какие-то экспериментальные вещи. Я послал туда свои фотографии, они их напечатали. Потом делают обо мне подборку под названием «Поэзия будней». Но вскоре начались известные события 1968 года, наши вводят в Чехословакию танки. Чехи же в следующем номере печатают мою фотографию 1966 года «Воспоминание о войне». Никакого отношения к событиям 1968 года она, естественно, не имела, но что-то в ней усмотрели. Если после предыдущей публикации меня поздравляли, тут сработало КГБ.

Как говорится, у страха глаза велики. Редактор «Ленинской смены», мой наставник Николай Стефанович Игрунов, рассказывал: его вызвал секретарь обкома и сказал: «У тебя работает такой?» «Да». «Уволить его срочно». Как рассказывал Николай Стефанович, он приложил все усилия, чтобы меня не уволить. Собрали партийное собрание и вкатили мне выговор, хотя были предложения исключить меня из партии.

– С какой формулировкой?

– За «политическую неграмотность». Мне там задавали вопрос: «Дорога у тебя на фото. А куда эта дорога ведет? Никуда». «А щенок в заснеженной телефонной будке, что это бездомный? А в окне почему птица в клетке?»

– Могли ведь исключить, то есть просто «перекрыть тебе кислород». И все, прощай, работа и публикации.

– Могли. Они и так меня «выдерживали» после этого года два. Я приезжаю в командировку в район, а секретарь райкома комсомола спрашивает: «Паша, а что такое, ты что там снимал? Пошли слухи, а что с тобой случилось?»

– Хотя ты же не был никаким диссидентом, любил снимать людей труда – трактористов, сталеваров, шахтеров.

– Во второй половине 1970-х я вел в центре города стенд «Белгородцы в 10-й пятилетке», пять лет каждый месяц по 40 фото давал, работал с душой, ломал стереотипы и шаблоны. Этот солидно оформленный, хорошо освещенный стенд увидел сотрудник центральной газеты «Советская Россия» и пригласил меня сотрудничать. А затем позвали меня в Москву…

Я говорил и повторю сейчас: чтобы не сломаться, надо быть упрямым. Должен быть внутренний стержень, пробивная способность. И главное – надо убеждать людей фотографиями.

– Возвращаясь к твоим поискам себя, своего почерка, спрошу: какие художники на тебя больше всего повлияли? Ведь в твоих фотографиях видно знание искусства, законов композиции.

– Из классики, прежде всего, мне нравились итальянцы – Рафаэль и Микеланджело. Французские импрессионисты, к которым впоследствии я охладел. Ван Гог, я перечитал и его письма, и романы о нем.

Петров-Водкин и его «Купание красного коня» – тоже мой любимый художник. Прочитал его книгу «Евклидово пространство». Пластов «Фашист пролетел» – великая картина!

Мне покоя не давал портрет Джоконды Леонардо да Винчи. В 1977 году я съездил в туристическую поездку в Италию, привез хорошую репродукцию этой знаменитой картины в натуральную величину. Привез и повесил на стене в своей квартире. Голая стена, на ней одна «Джоконда». А ко мне же художники постоянно приходят. Восторг!

– То есть «Джоконда» приковала твое внимание?

– Да. Я видел в ней какую-то тайну. И мне хотелось разобраться и понять: что за тайна? И репродукция у меня провисела месяцев восемь.

– Судя по твоим рассказам, вся жизнь для тебя – разгадывание тайн…

– Жизнь моя потрясающе интересная! А почему у меня такой интерес к матерям? Я в армии еще, мне за фотогазету разрешали читать после отбоя, прочитал роман Роллана «Очарованная душа», он описал состояние женщины, когда она забеременела и наблюдала за своим духовным состоянием. Он описал, как в ней рождается мать. Потрясающая вещь, на меня такое воздействие оказала.

– Так, ну и вот висит «Джоконда» в доме, висит…

– Висит, и вдруг я чувствую тревогу. Она у меня вызывает тревогу! Я стал задумываться, в чем дело. И делаю для себя открытие, что в этой женщине присутствует какой-то демонизм. Холодность, которая меня тревожит. Это было действительно осмысление. Это та тайна, которая уже к преисподней ведет.

Я снял «Джоконду» со стены и отдал. И повесил на ее место репродукцию, тоже большую, качественную – «Демон» Врубеля. Мне нравилась его живопись – динамичная, напряженная. Разобрался я и с «Демоном».

– Тоже стал тревожить?

– Да. Повторение такое. И только потом повесил «Троицу» Рублева. Она меня сопровождает всю жизнь.

– Мне рассказывали, что известный искусствовед Николай Николаевич Третьяков, читая в Суриковском институте курс по истории русского искусства, показывал на большом экране рядом «Джоконду» и «Троицу» и спрашивал студентов: «Что выше?». И контраст был столь велик, что даже в те атеистические годы ответ был очевиден.

– Как-то, несколько лет назад, я проснулся под иконой Андрея Рублева и спрашиваю жену Галю: «А ты знаешь, о чем они говорят? Они же беседуют без слов» – «Я никогда не думала» – «А я услышал. Бог-Отец говорит: «Слушайте, на земле-то какой грех развился. Придется принимать меры. Посылать надо Сына». Сын говорит: «Я готов, Отче». А Святой Дух: «Я поддержу».

– И где ты услышал это?

– От иконы «Троица». Я же размышляю, читаю Евангелие, у меня идет внутренняя работа. Я и сейчас пытаюсь постичь, что такое Бог.

Собирание народной души

– Как ты сам пришел к вере?

– В 1970-е прочитал толкование Евангелия Льва Толстого, и оно произвело на меня большое впечатление. Но главным стало наставление моей мамы. Она в церковь ходила по праздникам, бабушка более постоянно. Храм Рождества Богородицы в нашем селе Рождественка взорвали немцы, им понадобился камень для строительства переправы через нашу речушку. Между руинами церкви и кладбищем я установил лет десять назад поклонный крест. Заказал в Белгороде знакомому художнику по металлу.

Крест стоит, и виноградная ветвь его обвивает.

– А сколько он высотой?

– Метра три.

– А иконы были в доме?

– У матери? Нет, боялись. У бабушки, по-моему, все же была.

И вот меня в четвертом, кажется, классе приняли в пионеры. Я прибежал, говорю маме, что в пионеры вступил. А еще сказали, добавил, что Бога нет. Мама как-то так сокрушилась... Положила мне руку на плечо и говорит: «Ох, пионер… Бога, тебе сказали, нет? Сынок, а я тебе скажу: все-таки что-то над нами есть». И вот эти слова мамы, колхозницы с четырьмя классами образования, запомнились мне на всю жизнь. Уверен сейчас, что в каждом человеке подспудно, неосознанно порой, живет ощущение Бога. И многим приходит однажды в голову, в какую-то минуту, мысль – ну не может быть в этой жизни всё просто так!

– Твое воцерковление произошло в 1988 году, когда отмечалось 1000-летие Крещения Руси?

– Меня в тот год послали снимать репортаж в Троице-Сергиевой лавре. И я понял, что существует рядом другая жизнь... Ранний молебен у мощей преподобного Сергия – это что-то необъяснимое. Четыре часа утра, темно, горят свечи. Братия становится на колени и начинает петь тропари, молитвы. Строгое мужское пение. И так – уже более шести столетий. Тысячу лет наша Церковь хранит свои традиции! Какая духовная мощь, ведь столько изменилось за это время!

А уж владыка Константин добавил...

– Расскажи об этой знаменательной для тебя встрече.

– С ним я познакомился, когда 10 июня 1990 года в Елоховском соборе снимал интронизацию Патриарха Алексия II. Меня зажали в толпе, я издали снимал, меня там чуть не задавили. Я весь мокрый, без сил, вышел во двор храма, только сделал глоток свежего воздуха, поднимаю голову, а передо мной стоит седовласый старец, на трость облокотился и внимательно смотрит на меня. Лицо – чудо какое-то. Я же репортер, поднимаю камеру, раз, щелк и жду. «А что? И фотография будет?» – спрашивает старец, не меняя положения. «Обязательно будет» И еще раз снимаю для верности. «А вы откуда?» – «Из «Огонька» – «А как вас зовут?» – «Павел» Слово за слово. «Слушай, Павел. Поехали, пообедаешь со мной?». Они все жили в гостинице «Украина». Я смутился, отказывался напрочь. Хотя вроде бы у меня и опыт, и школа такая журналистская. «Нет, нет, нет». Он за руку меня взял: «Поедем, пообедаем, я тебя прошу, поговорим» И все. Он сломал у меня все сопротивление своей добротой, лаской. Мы приезжаем в гостиницу, он стал меня угощать, кормить, расспрашивать о семье. Потрясающий владыка! Накормил, а у меня остается стеснение. «Спасибо, владыка. Я поеду». «Нет, нет, нет. Сейчас поднимемся в номер, подарки для твоих девочек (моей жене и дочери) дам». Поднялись. Мне он говорит: «Отдохни». «А ты, Коля (его водитель и помощник), ну-ка разбинтуй мне ноги» А у него трофическая язва... Он снял свою рясу, Коля засучил ему брюки до колена, там бинты. А я сижу на диване и смотрю за действием. Беру камеру. А он мне: «Да что тут снимать»? Я все понял, больше пока не снимал. В ходе этого общения почувствовал, что тут что-то для меня есть... Я взял у него номер телефона, мы договорились, что я к нему приеду в монастырь и поработаю как следует. Он был настоятелем Успенского Жировичского монастыря, это один из главных центров Православия в Белоруссии.

Взял командировку и поехал в монастырь, жил там несколько дней. Именно здесь я увидел, что такое христианство, церковь, что такое вера.

– Ты ходил с владыкой везде?

– Ты ходил с владыкой везде?

– Да. Снимал и на службе, и везде. Смотрел, как он общается с людьми, как ему бинтуют ноги, в Бресте я снял, как безногий инвалид у него благословения просит. Владыка родился в Белоруссии, в крестьянской семье, в детстве был пастушком, мечтал стать священником и стал им.

– О чем вы с ним говорили?

– Обо всем. Он все знал, даже «Голос Америки» слушал. Мудро обо всем судил. Мне стал доверять сразу.

– Ты с ним поддерживал контакт?

– Да, поддерживал. Умер владыка, архиепископ Брестский и Кобринский, в 2000 году. Я сделал о нем материал, включил в свои альбомы. Мощный был мне урок. Вот везет же дураку, а?

– Можно предположить, что владыка, человек высокой духовной жизни, предвидел твою работу на ниве русского духовного возрождения… У тебя же снята целая фотолетопись и о Крестовоздвиженском храме на Чистом Вражке в Москве, где мы с тобой стали прихожанами и членами общины. Надеюсь, эта тема еще найдет своего издателя.

– В альбоме «Святая Русь» Крестовоздвиженскому храму отведена почти целая глава. Это дорогие моему сердцу события, удивительные батюшки, братья и сестры – истинные подвижники…

– В предисловии к твоему альбому знаменитый питерский батюшка, протоиерей Василий Ермаков сказал: «Хотелось, чтобы до каждого русского человека дошел альбом замечательного мастера фотографии Павла Павловича Кривцова «Святая Русь», в котором так ярко запечатлена душа нашего народа... Ведь как бы русский человек не спотыкался, не падал, приходит время, и он возвращается к вере. Поднимающиеся из руин храмы, чудесные лица русских людей показывают всем: Смотрите, Русь не погибла! Она возрождается, она возродится и всегда будет Святой Русью!»

– Да, эти светлые лица показывали нам, что Русь возрождается.

– В последние годы многие храмы восстановлены в прежней красоте, церковная жизнь налажена. Правда, все же за двадцать лет относительно спокойной жизни тяга и интерес к церкви в народе, на мой взгляд, несколько ослабели. Причины тому разные. А какой был порыв в начале 90-х…

– Я это чувствую тоже. Не так давно я подарил альбом «Святая Русь» одному владыке, епископу, бывшему художнику. Через два-три месяца встретился с ним вновь, беру у него благословение. И он вдруг говорит мне: «А знаешь, то, что ты снял тогда, сейчас этого нет…».

– Отец Василий Ермаков в том же предисловии предупреждал нас: «Десятилетия воинствующего безверия не прошли даром. И хотя народ в чем-то переломил себя и пошел в свои храмы, но все еще много, очень много неверующих, колеблющихся... Их воцерковлению мешают многослойный грех, нераскаянность, пустота духовная…»

– У меня привычка репортерская, глаза цепляются за лица, я их изучаю. Совершенно кардинально поменялись люди! Очень многие… Они как будто под колпаком этой моды, рекламы. Сидят в метро, все смотрят в гаджеты. Размалеванность какая-то в облике... Молодые, а глаза как у стариков.

– Да не были доступны раньше вся эта гадость, эти все фильмы, ролики, психологические методики, которые опустошают людей, делая их законченными эгоистами, натравливая детей на отцов…

– В чем-то ситуация сейчас сложнее, чем во времена марксизма-ленинизма... Натиск идет страшнейший.

Начало фотографии – Туринская плащаница

– Ты не раз говорил, что сравниваешь искусство фотографии с Туринской плащаницей. Это, как известно, льняное полотно размером 4,37 на 1,11 метра с негативным изображением Иисуса Христа, почитаемое как святыня православной и католической церквями. В это полотно завернули тело Спасителя после смерти.

– Да, такое сравнение мне пришло в голову.

– Кто-то раньше об этом говорил?

– Я не слышал. Изображение на Туринской плащанице получено в результате какой-то космической реакции света. Оно оставлено в момент воскресения Иисуса Христа как память для нас, как свидетельство. Это же фотография, только сотворенная Божественным способом, невидимым для нас. Светописание! Это так и останется тайной, тем более что прошло уже две тысячи лет, – каким образом на Туринской плащанице проступило изображение, причем в виде негатива в нашем понимании?

Способ получения изображения с помощью света до поры до времени оставался не известным людям. Фотография появилась незадолго до того, как художники начали уходить от изображения реального мира. И тут, на стыке двух эпох, человечеству дается открытие – фотография.

А кто первый сказал «светописаться»? В «Добротолюбии» я прочитал: преподобный Филофей Синайский в IX веке говорит своим чадам: «Будем всяким хранением блюсти сердце свое от помыслов, туманящих душевное зеркало, в коем надлежит печатлеться и светописаться одному Иисусу Христу». Причем в греческом подлиннике было именно слово «фотографироваться»!

Думаю, что Туринская плащаница и есть духовная фотография. Говорят: человечество что-то открыло, чего-то достигло… Да это нам открыли, по милости. И это все давно существует. Как Свиридов пишет: «Музыка существует в космосе, в мироздании. И весь вопрос – как ее услышать».

– Ты цитируешь и акафист «Слава Богу за все», где сказано: «Наитием Святаго духа Ты озаряешь мысль художников, поэтов, они пророчески постигают законы Твои»... Постичь эти законы – в этом и заключается миссия творческого человека, фотографа?

– Да, надо стремиться открыть красоту и природы Божьей, и человека. Мы себя плохо знаем, не зря нам говорят: познай самого себя. Апостол Павел говорит о том, что мы видим все как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, только когда окажемся рядом с Богом, там все нам откроется. А иерей Даниил Сысоев, у меня есть его записанная лекция, так ответил на вопрос: а что в Царствии Божьем будут люди делать, когда Суд пройдет? – Как что? Человек создан как творец, помощник Бога. Он будет совершенствоваться, и совершенствовать Вселенную, мир. Мир тоже находится в развитии, как и человек.

Вот талант при рождении дается кому-то, но… Денница что имел? Всё, ключи от тайны. Но возомнил о себе. Горшок возомнил, что он больше чем Горшечник. И все, конец. Гордыня убивает. Один, глядишь, запил, другой еще чего-то, хочет каких-то почестей. Вот я ничего такого не хочу. Я свободный в этом плане, слава Богу. Без всякой рисовки. Я не гонялся за известностью никогда. В этом меня не уличишь. Ну, сделал, ну, получил, я порадуюсь пять минут, а если зациклюсь, то не смогу дальше продвинуться. Я понял этот закон давно, надо держать себя в ежовых рукавицах.

Каждый имеет свободу выбора. Я был свободным всегда, шел своим путем и делал, что хотел. Фотография остается для меня способом познания мира и человека.