Небесный путь в Россию

Во время Великой Отечественной войны на фронте работали лучшие представители мировой журналистики. Новостное агентство «Рейтер» представлял Александр Верт – историк, автор иностранной монографии о Великой Отечественной войне «Россия в войне. 1941–1945». Первым аккредитованным военным иностранным фотографом стала Маргарет Бурк-Уайт – выдающийся мастер фотоискусства того времени. В качестве военкоров в СССР приезжали известные писатели: Джеймс Олдридж, Эрскин Колдуэлл, Морис Хиндус…

По-разному складывались яркие судьбы этих журналистов после войны, зачастую менялось отношение к Советскому Союзу. Ральф Паркер, писавший для «Таймс» и «Нью-Йорк Таймс» остаток жизни проведет в нашей стране и напишет о ней ряд блестящих книг. Роберта Магидова, представлявшего вещательную корпорацию «Эн-Би-Си» в 1948 году по обвинению в шпионаже вышлют из Советского Союза, а позже он будет признан ведущим американским специалистам по русской литературе. Лиланд Стоу из «Чикаго Дэйли Трибьюн» вместе с Ильей Эренбургом рисковавший жизнью на передовой, автор серии репортажей «С Красной Армией на Ржевском фронте» уже в 1945 году начнет нещадно «поливать грязью» Советский Союз. Шеф московского корпункта журналов «Лайф» и «Тайм» Ричард Лаутербах в годы холодной войны продолжит последовательно отстаивать советскую точку зрения. Александр Верт, узнав о вводе в 1968 году советских войск в Чехословакию, покончит жизнь самоубийством.

Оставив за скобками замысловатое переплетение журналистских судеб, их зачастую противоречивые и меняющиеся политические взгляды, уверенно можно сказать одно: все, что было написано в годы войны западными военкорами, объединяет безусловное, искреннее восхищение подвигом советского народа.

Эти работы по праву вошли в число лучших образцов журналистики ХХ века. Тем не менее особое место среди них занимает серия репортажей, выходившая на страницах американского еженедельника «Кольерз» в конце 1942-го – начале 1943 гг.

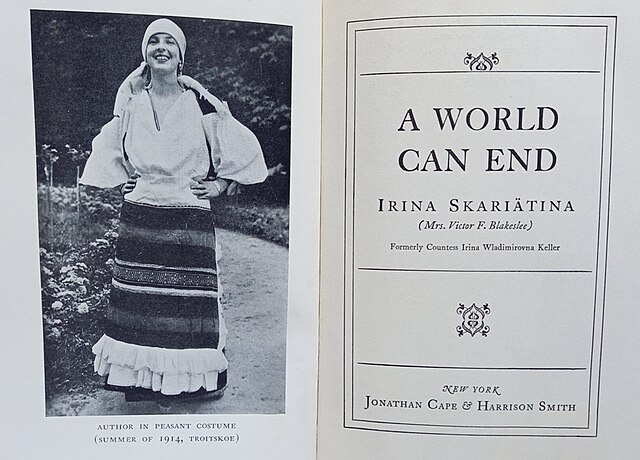

Под проникнутыми любовью к России, написанным мастерским слогом публикациями о Сталинградской битве, Ржевском фронте, блокадном Ленинграде, русских женщинах и религиозном ренессансе в СССР стояла подпись «Irina Skaryatina».

Кем же была эта отважная и талантливая женщина – американский военкор со старинной русской дворянской фамилией?

Правнучка Светлейшего князя Варшавского Ивана Федоровича Паскевича-Эриванского, знаменитого полководца, героя русско-турецких и наполеоновских войн, усмирителя Польши и кавказских горцев родилась в 1888 году в Санкт-Петербурге в семье генерал-лейтенанта Владимира Владимировича Скарятина и фрейлины Императорского двора, урожденной княжны Лобановой-Ростовской.

Получившая домашнее образование и определенная во фрейлины Императорского двора Ирина Скарятина во время Первой мировой войны служит сестрой милосердия. Она выхаживает раненых в госпиталях Санкт-Петербурга, на фронте, и, что символично, в Варшаве, которую ее прадед, подавив польский мятеж, осенью 1831 года, «положил к ногам» императора Николая I.

Октябрьскую революцию Скарятина застанет в Петрограде. «Мы стали очевидцами крушения Российской империи… писала она в дневнике… во время последней битвы перед приходом Советов к власти я тяжело заболела… В бреду, сквозь лихорадку я слышала грохот артиллерийских залпов и ружейную стрельбу, драки и песни, крик боли и победные возгласы, это были звуки революции. В том царстве полусна-полубытия они напоминали дикую симфонию, симфонию со странными новыми ритмами, глубинами и высотами».

Почти чудом Скарятиной удалось избежать большевистской расправы, смерти от голода и болезни. В 1922 году она попадает в Великобританию. Позднее переедет в Соединенные Штаты, где через несколько лет свяжет жизнь с молодым офицером военно-морских сил США, которому в будущем будет суждено занять должность военно-морского атташе посольства США в Москве.

В тридцатые годы Скарятина становится литератором, много пишет и издается. В США выходят книги с ее воспоминаниями о детстве и юности, о первых послереволюционных годах, крушении привычного мира, отъезде из Советской России и полунищенской жизни в эмиграции.

После начала Великой Отечественной войны Ирина Владимировна, к этому времени уже не молодая женщина, приняла единственное возможное для себя решение – в качестве военного корреспондента отправиться в СССР и предпринять все возможное, чтобы донести до американской общественности правду о величайшем подвиге и трагедии ее народа.

В дневнике она напишет об этом так: «В конце концов, я дочь солдата, и внучка, и правнучка. За всю историю России, уходящую корнями в глубину веков, к моему воинственному прародителю Рюрику, первому князю Руси, правившему в девятом веке, в моём роду не было гражданских, и теперь, когда все мои русские воины- предки ушли, наступил мой черед».

Тяжелейший перелет из Нью-Йорка в Куйбышев бортами американской военно-транспортной авиации составлял более 50 тысяч миль. Маршрут пролегал через Центральную и Южную Америку, Западную и Северную Африку, Палестину и Персию. Она оставит о нем немало ярких и исторически ценных дневниковых заметок. В них появится и такая запись: «Покинув Тегеран – одну из немногих открытых дверей в Советский Союз – и пролетев на большой высоте над горами к Каспийскому морю, попадаешь в совершенно новый мир – мир огромных открытых пространств, пустынь и степей, которые, кажется, простираются без всяких пределов до едва различимой линии горизонта. Именно тут начинаешь осознавать необъятность России, летя часами и над золотыми песками Баку, и над голубыми водами Каспийского моря и залива Кара-Бугаз, над степями и равнинами, краем глаза замечая Волгу или Урал, киргизские стойбища с вкраплениями возделанной почвы».

Результатом той тяжелой журналистской командировки стала не только серия из пяти блестящих репортажей. Путевые заметки и множество других материалов Скарятиной легли в основу ее книги под названием «Небесный путь в Россию. Дневник военкора».

Спустя 60 лет после смерти автора, в архиве Принстонского университета эти документы будут обнаружены ее потомком, хранителем и переводчиком творческого наследия Алексеем Беловым-Скарятиным.

Журналистские работы Ирины Владимировны Скарятиной выделяются своей значимостью даже на фоне огромного пласта талантливых и исторически точных публикаций большинства западных военкоров.

Она и сама писала об этом: «Моё положение сильно отличается от положения других иностранцев. Ведь я настоящая, неподдельная, чистокровная русская, родившаяся и выросшая в этой стране, столь хорошо знающая её».

Она и сама писала об этом: «Моё положение сильно отличается от положения других иностранцев. Ведь я настоящая, неподдельная, чистокровная русская, родившаяся и выросшая в этой стране, столь хорошо знающая её».

Покинувшая в 1922 году погрязшую в пучине революционного безумия страну, и даже сумевшая в середине тридцатых годов вместе с супругом посетить охваченный порывом первых пятилеток СССР, Ирина Скарятина в этот приезд впервые почувствует, что вернулась в так горячо ею любимую Россию. Обновляющуюся и одновременно с этим, возвращающуюся к своим исконным корням страну. В Россию, которой одинаково чужды и идеи мировой революции, и далекие традиционным русским ценностям, жизненные реалии российской аристократии «на излете» правления последнего из Романовых. «Россия военного времени – писала она – не похожа ни на одну из Россий, которые я так хорошо знала: дореволюционную, революционную и периода первой и второй пятилеток. Это новая Россия, яростно патриотичная, прилагающая все усилия для уничтожения врага и объединённая всепоглощающей ненавистью к Гитлеру и всему, за что тот выступает. Но бок о бок с лютой ненавистью к вторгшимся на эту землю… бок о бок живёт безграничная любовь к России».

Схожие чувства испытывал выросший в России и безмерно ее любивший британский историк и фронтовой корреспондент Александр Верт. В статье для одного из американских изданий еще в начале 1942 года он писал: «Больше нет разделительной линии между понятиями "Советский Союз" и "Россия". Даже старики приняли это как должное».

Работы Ирины Скарятиной поражают журналистским мастерством. Так, в статье «Бесстрашные женщины России» звучат хлесткие, похожие на лозунги фразы: «Женщины России не знают страха. Плечом к плечу с мужчинами они сражаются за свои дома в городах и селах. Они готовы отдать все свои силы на борьбу с врагом. Миллионы женщин России доказали свою силу, выносливость, презрение к смерти и волю к последней решительной победе». Они, при этом, гармонично проиллюстрированы нежными, «акварельными» образами героинь статьи. Например, портретом юной советской партизанки:«В униформе цвета хаки, с лихо сдвинутой набок поверх белокурых волос шапкой-ушанкой, она похожа на маленькую девочку, играющую взрослую женщину. Круглое лицо, румяные щёки, ярко голубые и по-детски искренние глаза. Лишь приглядевшись, замечаешь, что её правая рука забинтована, а на гимнастерке виднеются полоски, свидетельствовавшая о ранении и награждении орденом Красного Знамени».

Одним из символов той России, которую увидела Скарятина во время своей командировки стал образ Михаила Васильевича Нестерова – знаменитого русского живописца, участника товарищества передвижных выставок и лауреата Сталинской премии. Ирина Владимировна, заставшая в 1942 году его в последние месяцы жизни писала: «Ближе к кончине Нестеров стал слаб и немощен, однако не сдавался и, одетый, как обычно, в рабочий халат и ермолку, лежал на кровати, ожидая, когда к нему вернётся хотя бы толика прежних сил, чтобы какое-то время поработать. И тогда он вставал и писал, но уже не по семь часов кряду, как прежде, а всего по пятнадцать-двадцать минут… Он никогда не сомневался в победе России. «Конечно же, мы победим,– повторял он.– Никто и никогда не сможет покорить Россию, сколь высокую цену не пришлось бы нам за это заплатить: кровью, жертвами, и жизнями».

Интересен в ее статьях, противопоставленный западному представлению о харизме государственного деятеля, образ И.В.Сталина, который по ее словам «не использует ни одного из обычных ораторских приёмов… и в этом прочном спокойствии чувствуются сила и самообладание».

«Москва и, несомненно, вся Россия слушает, затаив дыхание» радиотрансляцию его выступления. «В ходе выступления он поднял все главные, волновавшие умы людей вопросы и тут же ответил на каждый из них, но так ровно и тихо, – писала она в дневнике, – что иностранным ушам, привыкшим к обычному красноречию политиков всего мира, иногда было трудно осознавать важность того, что он говорил в тот или иной момент».

Скаратина не могла не обойти вниманием проснувшееся в советском обществе в годы войны глубокое религиозное чувство. В ее статье «Вечерни в Москве» так описывается служба в московском Богоявленском соборе: «Как и много раз прежде в тысячелетней истории России, люди плакали и молились о том, чтобы захватчик, будь то татарский хан, или Наполеон, или Гитлер, был побеждён и уничтожен, а земля вновь стала свободной…Я снова увидела ту безграничную любовь к России, которую сейчас можно найти повсюду».

Она много писала о Красной армии, общалась с военными, обсуждала с ними преемственность армейских традиций, Александра Невского, Кутузова, своего легендарного прадеда генерал-фельдмаршала Паскевича.

И зачастую речь шла не только об успехах Красной армии, о подвигах ее бойцов и советской военной мысли. Она, как впрочем и ряд других западных журналистов, видела в Красной армии и советской военной элите стержневой элемент, сплотивший советское общества и государство, может быть даже возможную послевоенную альтернативу главенству ВКП(б ). «Как же фатально ошибались немцы, – писала Скарятина – думая, что в Красной армии нет реального единства, так как она состоит из множества разных национальностей, населяющих СССР. Они были абсолютно уверены, что после их первых ошеломляющих ударов Красная армия рухнет, а Советский Союз распадётся на куски …Враг так и не понял, что армия в действительности является объединяющим фактором, связывающим республики в единое и неделимое целое»

Возвращение Скарятиной в Соединенные Штаты вызвало шквал газетных публикаций, Ирина Владимировна дала множество интервью, читала лекции, выступала на радиостанциях и в пресс-клубах, передавала благодарность от имени советских людей за американскую гуманитарную и военную помощь, неизменно призывала к скорейшему открытию Второго фронта.

После войны Скарятина продолжала активно участвовать в американской общественной и литературной жизни. В 1962 году вместе с супругом она нашла свое последнее пристанище на Арлингтонском военном мемориальном кладбище, что по-своему символично для этой отважной женщины, правнучки легендарного Паскевича, с гордостью писавшей о том, что за всю многовековую русскую историю в ее роду не было ни единого гражданского человека.

Жизненный путь Ирины Владимировны Скарятиной олицетворяет собой сложную, трагическую и героическую судьбу России ХХ века. Ее вероятно еще не изученное до конца творческое наследие- бесценное свидетельство той исторической эпохи.

И как прежде, как уже много веков подряд актуальны ее слова: «Бессмертный дух России пережил тысячу трудных лет своей истории, через войны и нашествия, через притеснения и бедствия, и никто и ничто не смогло его подавить и сокрушить».