Оклеветанный адмирал

Вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский (1848–1909), тяжело раненый в голову и обе ноги в Цусимском бою и считавший себя заслуживающим смерти за сдачу в бессознательном состоянии миноносца «Бедовый», на котором он находился, – отрицательный герой исторической и художественной литературы. Так повелось еще со времен «Цусимы» А. С. Новикова-Прибоя, а может быть, и раньше, с газетной кампании против Рожественского в 1906 году.

Память о нем с тех пор осталась недобрая. Классическая характеристика адмирала – высокомерный, тупой, косный карьерист. Даже могила Рожественского на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге не сохранилась.

Иная точка зрения у Бориса Глебовича Галенина, автора фундаментальной двухтомной книги «Цусима – знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий» (М., Крафт+, 2009-2010), одним из главных героев которой является З.П. Рожественский. Начальник Главного морского штаба России был отнюдь не глуп – ну, хотя бы потому, что не глуп был прославленный русский флотоводец Степан Осипович Макаров, отозвавшийся о Рожественском в 1894 г. как о «надежном морском командире».

И уж конечно не мог быть карьеристом человек, в самом начале своей военной карьеры поставивший ее под угрозу по принципиальным соображениям.

В июле 1877 года, во время русско-турецкой войны, находясь на пароходе «Веста», Рожественский принял командование артиллерией взамен убитого подполковника Чернова и нанёс турецкому броненосцу «Фетхи-Буленд» повреждения, заставившие того выйти из боя. За этот бой Рожественский был произведён в капитан-лейтенанты и награждён орденами Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Святого Георгия 4-й степени. Казалось бы, живи и радуйся. Но Рожественский по окончании войны опубликовал в газете «Биржевые ведомости» статью «Броненосцы и купцы-крейсера», где выступил с критикой технической отсталости отечественного флота и призывом переориентироваться на строительство броненосцев. Подвиг «Весты», которому Рожественский был обязан орденами и внеочередным званием, он назвал «постыдным бегством». Статья вызвала большой скандал и привела к возбуждению судебного процесса по делу «Весты». Управляющий Морским министерством адмирал С.С. Лесовский обещал «стереть в порошок» строптивого офицера.

А в начале японской войны, когда еще все газеты, включая либеральные, были переполнены шапкозакидательскими настроениями и кричали о том, что вскоре японская авантюра потерпит полное крушение, Рожественский предсказал иной ход войны. "Нам придется жестоко биться", — заявил он в конце марта девятьсот четвертого года французскому корреспонденту. Он уже тогда считал, что в сложившейся ситуации нашей эскадре нечего делать на Дальнем Востоке, потому что, когда она появится там, японцы уже успеют перевезти в Корею орудия, снаряды, боевые припасы, провиант в достаточном количестве для того, чтобы вести войну в течение многих месяцев. Но ему приказали — и он повел эскадру в бой. Между прочим, одно из его тогдашних предсказаний сбылось, к сожалению, уже через несколько дней. Тогда взошла звезда адмирала С.О. Макарова, его взахлеб хвалили газеты, и Рожественский похвалил: "Это прекрасный моряк, энергичный начальник, искусный, отважный…", но тут же заявил: "Он пленник того положения вещей, которое не он создал и которое не в силах изменить". А ведь то же самое можно сказать и о самом Рожественском! Многие, например, обвиняют его в том, что он не попытался уклониться от встречи с японским Соединенным флотом и прорваться во Владивосток. Но Рожественский имел совершенно другой приказ. «Двухкратно в телеграмме царя на имя Рожественского указывается, что не прорыв во Владивосток ставится целью эскадре, а завладение Японским морем, т. е. бой с главными силами японского флота и поражение их» (М. Петров. Трафальгар. Цусима. Ютландский бой. – М., 1926). А приказы, как известно, не обсуждаются.

Кстати, 1 апреля 1904 г., когда газета "Русь" перепечатала упомянутое интервью Рожественского, она сообщила на другой странице о гибели броненосца "Петропавловск" и Макарова…

Еще 12 лет назад, в рассказе «История одного поражения» (Наш современник, 2001, № 8) я предсказал появление таких книг, как «Цусима» Б. Галенина.

Автор, как и герой моего рассказа, выдвигает гипотезу, что японцы в самом успешном для них сражении войны с Россией – Цусимском – были на волосок от поражения.

Русская объединенная эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского противостояла японскому Соединенному флоту под командованием адмирала Хейхатиро Того. У японцев, помимо многочисленных вспомогательных судов, эсминцев, миноносцев и канонерок, было 12 быстроходных и прекрасно вооруженных броненосных кораблей, у нас – тоже 12, не считая вспомогательных, но из них лишь 4 новых, сравнимых по классу с японскими. Перед самым столкновением, в 12 часов 20 минут 27 мая 1905 г., Рожественский вдруг разделил свои корабли на две параллельные колонны, чем, как полагают, вдвое ослабил их маневренность и огневую мощь. Ведь при таком построении судам трудно развернуться к противнику бортами, где находилась основная артиллерия, и вести огонь, не рискуя попасть в свои же корабли. Наилучшим способом действий в морском бою считался тогда «маневр в виде поперечной палочки над буквой «Т», то есть охват головы и хвоста вражеской колонны. Естественно, двумя колоннами Рожественский такой охват совершить не мог.

Русские моряки проявили исключительный героизм, они не покидали горящие корабли, огонь из орудий вели даже тяжелораненые, но итог для наших моряков был печальным. В ходе боя, продолжавшегося почти сутки, японцы сожгли, потопили, захватили суда русской эскадры, исключая три корабля, прорвавшихся во Владивосток. Тяжело раненый Рожественский попал в плен.

Однако, вернувшись после войны на Родину, он написал в объяснительной записке загадочные слова: «… я ввел в бой эскадру – в строе, при котором все мои броненосцы должны были иметь возможность стрелять в первые моменты по головному японской линии… Очевидно… первый удар нашей эскадры был поставлен в необычайно выгодные условия… Выгода этого расположения нашей эскадры должна была сохраняться от 1 часу 49 минут до 1 часу 59 минут или несколько долее, если скорость японцев на циркуляции была менее 16 узлов». О каком «строе», каких «необычайно выгодных условиях» говорил Рожественский? Ведь он в 12. 20 разрушил этот строй, разделил эскадру на 2 колонны! «Палочка над «Т» была уже невозможна! Но некоторые специалисты, в том числе Галенин, считают, что этот классический маневр при любых обстоятельствах не удался бы Рожественскому, потому что японцы имели преимущество в скорости, маневренности и артиллерийском вооружении. Выходит, нужен был какой-то другой маневр? И этим объясняются странные действия Рожественского?

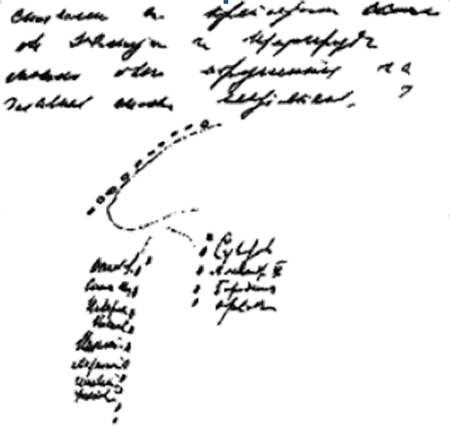

Подобные предположения высказывались раньше историком В. Чистяковым, к которому с большим пиететом относится Галенин, но 19 лет назад они получили документальное подтверждение. Племянница участника Цусимского сражения мичмана Ильи Кульнева (он, между прочим, дальний родственник героя Отечественной войны 1812 г. генерала Я.П. Кульнева) И.Ф. Огородникова передала мне рукопись своего дяди, озаглавленную им: «Цусима. Из записок небогатовского офицера». Тогда же, в 1994 г., я напечатал эти записки со своими комментариями в «Московском журнале», № 8. На последней странице тетради Кульнев бегло нарисовал схему начала Цусимского сражения. Она полностью соответствует тем схемам, которые поместил в своей книги Галенин. Итак, что мы на ней видим?

Слева вверху – японские корабли. Справа – 1-й отряд эскадры Рожественского, новейшие эскадренные броненосцы «Суворов», «Александр III», «Бородино» и «Орел». Слева внизу – устаревшие и тихоходные суда 1-го и 2-го русских отрядов во главе броненосным крейсером «Ослябя». Но вот что неожиданно: перед нами вовсе не две правильные параллельные колонны! Корабли движутся знаменитым «ушаковским уступом»: правая колонна (быстроходная) опережает тихоходную левую примерно на половину своей длины. Что это означает?

Во-первых, это означает, что корабли левой колонны вовсе не мешали стрелять кораблям правой (по крайней мере, трем из них). Во-вторых, эскадре Рожественского для того, чтобы снова перестроиться в одну боевую колонну, требовалось не четверть часа, как полагал Того, а вдвое меньше – за счет движения «уступом» и более высокой скорости правой колонны. В-третьих, маневр Рожественского вводил в заблуждение японцев, обходящих русскую эскадру справа по встречному курсу, и провоцировал их пойти на сближение с нашими кораблями немедленно, без завершения своего «маневра палочки над «Т». Они так и поступили, не видя издали (о чем сохранились свидетельство английского военного наблюдателя на японских кораблях капитана Пэкинхема), что на них надвигаются не две параллельные колонны, а «ушаковский уступ».

Когда японцы резко пошли нам навстречу (движение влево), Рожественский начал перестроение в одну колонну. Далее хроника битвы свидетельствует, что в 13. 45 по меридиану Киото адмирал Того, наконец, увидел в бинокль, что Рожественский обманул его, и тут же отдал своим судам приказ повернуть на 180о влево.

Это было отчаянное решение: ведь японцам пришлось поворачивать прямо перед дулами пушек движущихся на них русских кораблей, которые в 13.49 первыми открыли огонь.

Сами же японцы в течение 10-15 минут стрелять не могли, так как их суда, уже повернувшие, мешали стрелять тем, которые еще шли к точке поворота. Именно этого, как утверждал Рожественский впоследствии, он и добивался.

Пунктирная линия Кульнева, идущая от правого отряда русских, показывает, что Рожественский велел ему выходить в голову левому, а тот, в свою очередь, сместился вправо. Для этого русским потребовалось не 25 минут, как если бы они шли двумя правильными параллельными колоннами, а вдвое меньше, учитывая скорость броненосцев типа "Суворов". В 13.49 (13.30 по меридиану Владивостока) загрохотало по "Миказе" левое башенное орудие флагмана "Суворов". Начался Цусимский бой. "Все японские корабли должны были последовательно, один за другим прийти в некоторую точку и повернуть на 1800, причем эта точка оставалась неподвижной относительно моря, что значительно облегчало пристрелку русской артиллерии" (Чистяков). Рожественский заставил все главные корабли Соединенного флота пройти перед дулами своих лучших броненосцев. План русского адмирала был универсальным: как бы ни повернул Того, он подставлял под пушки броненосцев типа "Суворов" либо арьергард, либо авангард своей колонны.

Что же произошло дальше? Почему японские суда не были разнесены в клочья за эти 10-15 минут, а покинули с незначительными повреждениями гибельную зону, построились в новую линию и обрушились на наши корабли?

Сам Рожественский считал причиной неудачи плохую стрельбу наших артиллеристов, но факты не подтверждают этого. По данным японцев (а они имели привычку сильно занижать свои потери), флот Того в первые минуты боя получил 150 попаданий крупного калибра, 30 из которых пришлось на флагман "Миказа", в том числе и на капитанский мостик, едва не убив самого адмирала Того. Почему же, в таком случае, у японцев затонули только три миноносца и лишь временно вышли из строя несколько броненосцев?

Галенин полностью разделяет предположение Чистякова, что отсыревшие за долгий путь в тропиках русские пироксилиновые снаряды, обладавшие к тому же замедленным действием (для того, чтобы, пробив броню, взрываться внутри корабля), в большинстве своем вовсе не взрывались, а били в японские корабли мертвым грузом или, пронзив навылет небронированные поверхности, улетали в море. Японские же снаряды были начинены так называемой шимозой (лиддитом) и обладали не бронебойным, а фугасным действием. Снаряды рвались от первого прикосновения к чему-либо, от малейшей задержки в полете. Температура взрыва шимозы была так высока, что сразу же вспыхивала краска на стальных бортах. Все заливало жидкое пламя, наши моряки горели заживо. По подсчетам Чистякова, по весу выбрасываемого в минуту взрывчатого вещества японцы превосходили нас примерно в 30 раз. Мы заведомо не могли выиграть у них фронтальную артиллерийскую дуэль.

Но, говоря об исторических уроках русско-японской войны, нельзя не упомянуть о таком условии победы, как воля к ней. Ведь даже в блестящем Синопском деле русская эскадра по военно-техническим характеристикам уступала турецкому флоту. Но тогда русские моряки были представителями единого, не расколотого народа. А в записках Кульнева мы читаем: «… перед отходом эскадры команда вела себя отвратительно, она напивалась пьяная, отвечала грубо, работала неохотно… Среди рабочих было много пропагандирующих, утром на броненосцах всюду были разбросаны прокламации: «Убивайте офицеров, топите свои суда, зачем вы идете на верную смерть». К глубокому горю, на команду влияли эти прокламации… Ко всякому случаю команда хотела придраться, чтобы заявить претензии, и на одном корабле им это удалось: ни за что убили (один матрос) молодого мичмана за желание водворить тишину…».

В открытом море многое изменилось, матросы подтянулись, но ни одна в мире армия, ни один флот не избегают разброда в своих рядах, если он царит в государстве.

План военного технократа Рожественского был рассчитан на других исполнителей, на другой боевой дух. А победа, помимо всего прочего, это еще и моральное состояние народа. Это очень хорошо понимал Сталин, наголову разгромивший японцев в августе 1945 г. на море и на суше.