Между целиной и кукурузой…

В конце мая – начале июня 1958 года «Правда», «Труд», «Социалистическое земледелие» и ряд региональных советских СМИ чуть ли не в унисон сетовали, что передача сельхозтехники колхозам, санкционированная правительством в конце марта того года, идет медленно. И, дескать, надо бы ускорить сей процесс, ибо он «…обеспечит крутой подъем сельского хозяйства, что является важнейшей задачей социалистического хозяйствования». Процесс-то, конечно, ускорили, но последствия того решения ускорили и системный кризис в советском АПК. Продолжавшийся вплоть до распада СССР…

Действительно, с конца марта 1958-го у хрущевцев были развязаны руки для дальнейших «экспериментов», негативно сказавшихся на экономике, в том числе на оборонном производстве. А именно: 27 марта 1958 года на сессии Верховного Совета (ВС) СССР маршал Николай Булганин (1895–1975), председатель Совета Министров, был отправлен в отставку «по собственной просьбе». Главой правительства единогласно избрали Н.С. Хрущева по предложению тогдашнего главы ВС К.Е. Ворошилова. Таким образом, Хрущев окончательно избавился от оппонентов в руководстве страны, целенаправленно их устраняя. Тем более что они, включая Булганина, возражали и против других хрущевских «новаций». Кстати, через 2 года Маршал Советского Союза Булганин был понижен в звании до генерал-полковника…

Уже 31 марта 1958 г. было принято первое постановление совмина, подписанное его новым главой, Хрущевым, на основании принятого ВС в тот же день закона: «О реорганизации машинно-тракторных станций (МТС) в ремонтно-технические станции (РТС) с передачей их техники в колхозную собственность».

Это решение уже в ближайшие 3 года превратило большинство колхозов в крупных должников государства, поскольку у них в тот период, да и позже, не было полноценных возможностей содержать и своевременно обслуживать эту технику. А объем переданного в 1958 -1961 гг. составлял не менее 2,2 млн единиц сельхозтехники.

Против такого решения возражал не только Булганин, но и его единомышленники в тогдашнем высшем советском руководстве: член Президиума ЦК Мухитдинов, глава Госплана Сабуров, министр финансов Зверев, министр сельского хозяйства Бенедиктов. Но их обоснованные аргументы игнорировались.

Напомним, что против такого решения резко выступал Сталин еще в 1951-1952 гг., ибо уже в тот период Хрущев и «примкнувшие» к нему эксперты выдвигали данную идею (в ряде региональных СМИ). Сталин обоснованно считал, что колхозы не справятся с обслуживанием этой техники и потому будут вынуждены наращивать свои долги перед государством для ее содержания, для приобретения запчастей и, тем более, новой техники, а также ввиду нехватки профильных технических кадров (подробнее см. И.В. Сталин, «Экономические проблемы социализма в СССР», М., 1952 г.).

Идея, вроде бы, сошла на нет, но уже в начале 1954 г. её реанимировали с помощью СМИ, ангажированных научно-технических конференций, «писем трудящихся». Хотя против продолжали высказываться Георгий Маленков, предсовмина в марте 53 – феврале 55 гг.; затем Н. Булганин, заменивший Маленкова на этом посту. И неудивительно, что они лишились этой должности ввиду разногласий с Хрущевым, в том числе и по «судьбе» МТС.

А вот в США были хорошо осведомлены о разногласиях между Булганиным и Хрущевым.

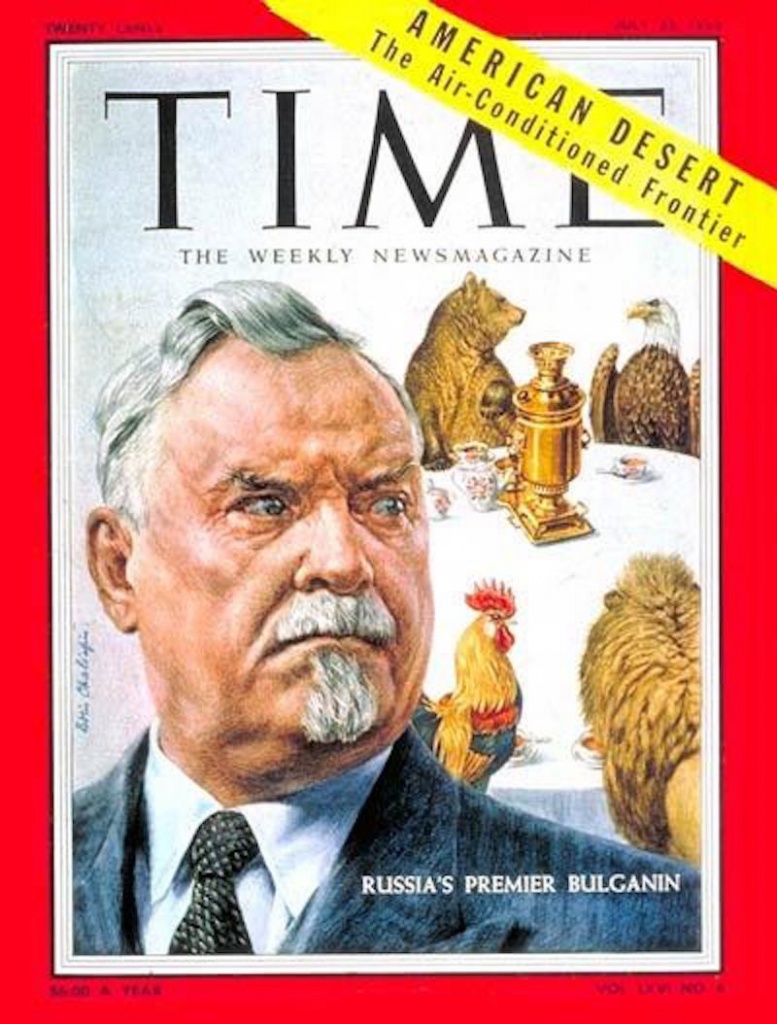

Так, обложка журнала «Тайм» (США) от 25 июля 1955-го была посвящена не только Булганину в связи с его недавним 60-летием (11 июня). Но и – в аллегорическом обрамлении этого портрета – сельскому хозяйству СССР, причем без хотя бы фонового фото Хрущева.

Намекалось тем самым, что у Булганина имеются разногласия с Никитой Сергеевичем по вопросам развития советского сельского хозяйства...

Намекалось тем самым, что у Булганина имеются разногласия с Никитой Сергеевичем по вопросам развития советского сельского хозяйства...

Тем временем против запланированного решения по МТС выступал и академик ВАСХНИЛ Трофим Лысенко (1898–1976), вскоре поименованный своими оппонентами (точнее, «сверху») сперва «реликтом культа личности», а потом «шарлатаном» и т.п. Тем более игнорировались возражения чиновников и ученых меньшего ранга.

В результате уже к концу 1962 года совокупные долги колхозов возросли более чем на треть; параллельно стала снижаться продуктивность сельского хозяйства, особенно в зерновом, кормовом земледелии и в секторе технических сельхозкультур. Ибо эти АПК-сектора требовали (и поныне требуют) максимальной механизации производственных процессов. Всё это повлияло и на животноводство. А в совокупности привело к резкому повышению розничных цен на продовольствие в 1961–62 гг., растущей нехватке продовольствия массового спроса, особенно в РСФСР. А также к увеличению уже с 1960-го импорта сельхозсырья и готового продовольствия: сперва из стран СЭВ, КНР и Югославии, а вскоре – и из стран Запада. Даже из Северного Вьетнама, подвергавшегося американским бомбардировкам и обстрелам, стали по нарастающей ввозить свинину, рис, тростниковый сахар.

Более того: по данным Минобороны СССР, с 1960-го стало ухудшаться продовольственное снабжение Вооруженных сил СССР, особенно мясопродуктами.

По имеющимся оценкам, объемы поставок Вооруженным силам мясного и масло-молочного ассортимента советскими предприятиями за 1959–1964 гг. сократились в целом почти на треть; плодоовощной продукции – примерно на 20%; изделий из натурального текстильного сырья – минимум на 15%. А мясо-молочное наполнение продовольственных заказов для работников оборонных производств превысило 25%. Восполнять такие дефициты пришлось, главным образом, в Восточной Европе, но заполнить их удалось в тот период максимум на 70%.

Все эти последствия были обусловлены «комплексом сельхозноваций» того периода. Включавшим, как известно, природоущербные методы «сверхскоростной» распашки целины и повсеместное, но провальное к середине 1960-х курузовозделывание – в ущерб традиционным отраслям растениеводства и животноводства. А главное – в ущерб травопольным севооборотам, т.е. естественному плодородию почвенных ресурсов.

Но и в постхрущевский период решение 1958 года по МТС не было отменено. Скорее всего, потому, что государству уже было не под силу брать на собственное содержание парк колхозной сельхозтехники, увеличившийся более чем в 5 раз в сравнении с началом 60-х. Впрочем, в 1965-м были упразднены совнархозы, внедрённые в конце 50-х и фактически разрушившие систему отраслевого и межотраслевого планирования/управления. Кстати, Булганин вскоре после отставки с поста предсовмина был главой Ставропольского краевого совнархоза. Но недолго: до февраля 1960-го (включительно), а после – пенсионером, хотя и союзного значения…

Тем временем совокупная задолженность колхозов перед государством к началу 80-х возросла почти впятеро по сравнению с концом 50-х. Государство было вынуждено увеличивать объемы списания части этих (как и других колхозных) долгов, а в 1982-м их де-факто аннулировало, по понятным причинам. Неудивительно, что эти же долги после 1982 г. снова стали расти.

Проблемная же ситуация в колхозном сельхозпроизводстве, естественно, нарастала, хотя оно обеспечивало свыше 60% совокупного объема производства агросырья и готового продовольствия в стране. Поэтому и продолжал расти их импорт вплоть до «роспуска» СССР.

По данным Госплана и минсельхоза СССР (1984–1985 гг.) уже к началу небезызвестной «перестройки» уровень фактического износа колхозной сельхозтехники достиг почти 70%. А по уровню обеспеченности ею в расчете на 1 тыс. га сельхозугодий СССР отставал от США минимум вдвое. И естественно, что ко времени распада СССР эти показатели еще более ухудшились. С таким вот «багажом» мы вступили в постсоветские годы...

Материалы по теме: